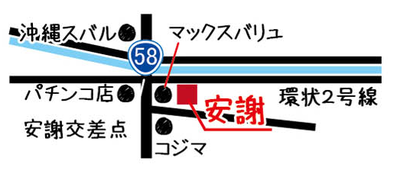

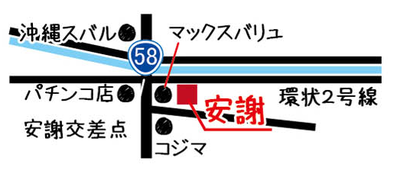

だいこんの花 安謝店 098-861-8889 那覇市安謝620

だいこんの花 小禄店 098-859-5556 那覇市高良3-11-1

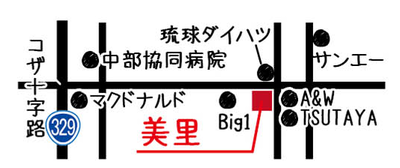

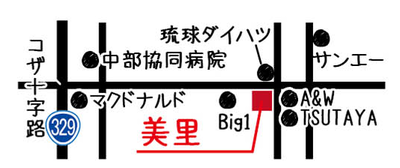

だいこんの花 美里店 098-929-3133 沖縄市東2-5-8(旧:沖縄市美里1336−3)

ランチ

ランチ 月〜金 11:30~16:00(L.O.14:00) 土・日・祝11:30~16:00(L.O.14:30)

月〜金 11:30~16:00(L.O.14:00) 土・日・祝11:30~16:00(L.O.14:30) ディナー

ディナー 月〜金 18:00~22:30(L.O.21:00) 土・日・祝17:30~22:30(L.O.21:00)

月〜金 18:00~22:30(L.O.21:00) 土・日・祝17:30~22:30(L.O.21:00)2007年10月12日

琉球料理乃 山本彩香(あやか) No.2

琉球料理乃 山本彩香(あやか) No.2です。

さて、山本彩香さんをネットで検索するといろいろな情報が出てきました。

プロフィール(asahi.comより掲載)

◎山本彩香(やまもと・あやか)

1935年(昭和10年)、東京都江東区で生まれる。2歳の時に、おばの養女になり、那覇市辻に移る。幼少から琉舞をはじめ、6歳で初舞台を踏む。終戦は本島北部今帰仁村で迎える。

20歳を過ぎて、故・島袋光裕氏に師事して本格的に琉舞の世界に。61年、沖縄タイムス芸術選賞新人賞。82年に大賞。83年、国立劇場主催の「沖縄の伝統芸能」で「作田節(ちくてんぶし)」を披露。77年から沖縄タイムス芸術選賞舞踊部門選考委員。

42歳の時、母とともに那覇市久茂地に料理店を開店。85年、那覇市若狭に郷土料理「穂ばな」をオープン。5年前、琉舞に関しては「引退」を決意、以来料理に専心。現在は、那覇市久米1−16−13で「琉球料理乃山本彩香」を開いている。

◎Ayaka Yamamoto

Born in Koto Ward, Tokyo, in 1935. She was adopted by her aunt at the age of two and moved to Tsuji in Naha City. She started learning Ryubu (Ryukyuan dance) when she was still very small and debut at the age of six. She was living in Nakiji Village when the war ended.

When she reached the age of twenty, she became a pupil of the late Mitsuhiro Shimabukuro and devoted herself to Ryubu. She has received the Okinawa Times Artistics New Comer Award in 1961 and the Grand Award in 1982. In 1983, she performed the "Chikutenbushi" at the "Okinawan Traditional Entertainment" presented by the National Theater of Japan. She has sat as the member of the selection commitee of the Okinawa TImes Artistics Awards for Dancing since 1977.

She opened a restaurant in Kumoji , Naha City when she was forty two. Then opened a local cuisine restaurant named "Hobana" in Wakasa, Naha City in 1985. She decided to "retire" from Ryubu five years ago to commit herself to cooking. She currently manages "Ryukyu Ryori no Yamamoto Ayaka" (Yamamoto Ayaka of the Ryukyu Cuisine) at 1-16-3,Kume, Naha City.

沖縄タイムスから、「てぃーあんだ」という本を出版されてます。

このページは、琉球料理を学ぶにはとても参考になりますね。

これだけの琉球料理の解説がありました。

・どぅるわかしー

・蒸しスルルーぐゎー

・血入りたしやーめー

・ヤマンアーサ入りゆし豆腐

・ンースナバーすーねー

・豚の内臓のおつゆ

・豚の内臓と洋野菜の炒めもの

・そーみんたしやー

・イラブチャーの刺し身

・ヌンクー

・イカ墨とアーサ入りカマボコ

・ンムクジあーぎー

・アジケーナシムン

・ンーナーグヮーの汁

・ふしかぶでーくにの煮しめもの

・タームジの汁

・ヤマンの炒めもの

・花色だーぐ

・西国米(しーくーびー)

・ターンム田楽

・あまがし

・アダンの芽のいためもの

・オオタニワタリの酢の物

・そーきの煮付け

・クブシミのはらわたのてんぷら

・グラーのいためもの

・イラブー汁

・イラブーの佃煮

・ゴーヤーの漬物

・ゴーヤーしりしりー

・ゴーヤーたしやーめー

・ナーベーラーのどぅー汁煮

・ナーベーラーの酢みそかけ

・ミヌダル

・ししかまぶく

・アーサの汁

・アーサーおかゆ

・あしてぃびちの煮こごり風

・てぃびち丼

・マンゴーのシャーベット

・ヤマモモの漬物

・るーいぞーみん

・イカとキュウリの豆腐ようあえ

・牛肉とフーチバーの汁

・アバサー汁

・らふてー

・ふーいりちー

・すーちきーじし

・かしじぇーのあえもの

・とーなかしいりちー

・むちぐゎーの汁

・スンシーいりちー

・豚飯(とぅんふぁん)

※中でも、西国米(しーくーびー)を昨日食べたのですが、美味しかったですね。

文章では読んだことはあるのですが、食べるのははじめてでした。

↓前出の「てぃーあんだ」の文章です。

沖縄のれっきとした宮廷料理としてタピオカを使ったデザートがあります。「西国米」と書いて「しーくーびー」と読みます。琉球料理の本などには「せーかくびー」とありますが、私は「しーくーびー」と聞いて育ってきたので、この呼び方を使っています。池宮正治先生も『沖縄ことばの散歩道』という本で、「もともとサゴヤシの幹から採ったでんぷんで、(中略)それを丸めてあるところからサゴパールともいう」と書き、西国米を紹介しています。

------------------------------------------------------------------------------------

テーブルには、「泡盛」が。中身は、「春雨」の古酒とのこと。

古酒らしい香りが、部屋に漂いました。

泡盛の話では、戦後直後の泡盛造りの話が聞けました。

当時は、お母さんと一緒に密造酒という感覚ではなく、自宅で製造。

ビンに入れて、糸満に売りにいったそうです。山本さんは、当時12-3歳でした。

家計の足しにと、那覇から歩いて糸満へ売りにいったそうです。

さて、原材料ですが「発酵するものならなんでもOK」でした。

普通の原材料が手に入らなかった時代ですもの。

主に芋、あればパインやレーズンなどだったそうです。

(戦後しばらくして、さとうきびが原材料になりました。)

以前聞いた話だと、チョコレートも入れたことをお聞きしたのですが

チョコレートは入れたことがなかったそうです。

その蒸留機ですが、米軍から調達したドラム缶を2つつないで

一方は発酵した「もろみ!?」を入れ、下から火で熱して蒸発させる。

そして、管を通したもう一つのドラム缶に貯蔵。

しかし、アルコール度数計がないので、口に含んで「舌と感」で

度数決め。適当に混ぜて、売ったそうです。

やはり、前後の苦労は並大抵ではなかったのですね。

戦前は、豊かな泡盛文化も、戦争で壊滅的打撃を受け、

奇跡的に復活しました。

聞くところによると、本当の古酒の味を知っているのは、首里に集めて

飲んだ「日本兵の司令部のメンバー」との言い伝えがあります。

戦争末期に、美味しい泡盛を日本軍司令部が各地で、調達し飲んだと。

おそらく、100年以上の古酒もあったと考えられます。

明治初期には、150年ものは結構あったと松山王子は、書いてます。

戦争さえなければ、今頃は200年ものの古酒がきっと飲めていたと.....。

戦後、原材料が安定しだした頃の古酒が、美味しいはずと言われました。

全く同感でした。実は、貴重な36年古酒を飲んだことがあるのです。

今の泡盛とは、別物でした。古酒が本当に香り豊かで、コクがあるとは。

豊潤な香りといいますが、まさしく香りが甘美なほど、豊かでした。

これは、飲んでいただかないとご理解していただけないですね。

泡盛は、古酒の文化ですが、この文化を継承続けられた要因は、

「祖先崇拝」にあります。

「家」の宝物としての位置づけがあり、先祖が大切に育ててきた泡盛を、

子孫がありがたく飲むのです。

それも、100年単位で飲んでいたのですから、少なくとも3-5代は続いて

いたと思われます。いい習慣ですよね。

祖父のまた祖父が作った古酒が飲める。

DNAではなく、泡盛が伝える祖先の情報かもしれません。

そこには、きっと「家族への想い」が一杯詰まっていたと思います。

本当の古酒の味は、祖先が子孫に残した「気持ち」で決まったかも。

※宮里酒造の情報サイト

Posted by だいこんの花お知らせ隊 at 17:27│Comments(0)

│沖縄の食文化