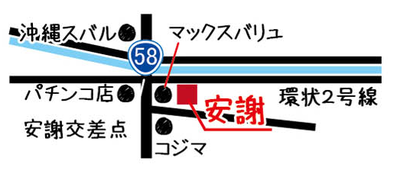

だいこんの花 安謝店 098-861-8889 那覇市安謝620

だいこんの花 小禄店 098-859-5556 那覇市高良3-11-1

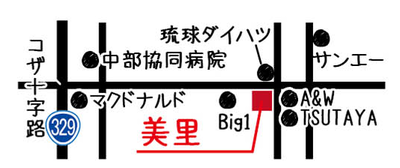

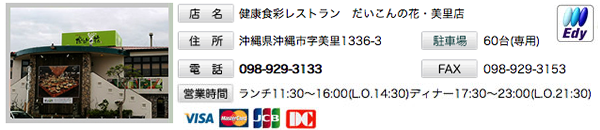

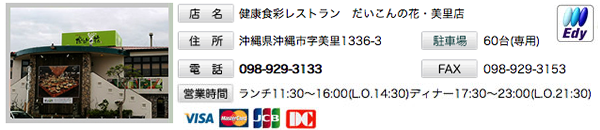

だいこんの花 美里店 098-929-3133 沖縄市東2-5-8(旧:沖縄市美里1336−3)

ランチ

ランチ 月〜金 11:30~16:00(L.O.14:00) 土・日・祝11:30~16:00(L.O.14:30)

月〜金 11:30~16:00(L.O.14:00) 土・日・祝11:30~16:00(L.O.14:30) ディナー

ディナー 月〜金 18:00~22:30(L.O.21:00) 土・日・祝17:30~22:30(L.O.21:00)

月〜金 18:00~22:30(L.O.21:00) 土・日・祝17:30~22:30(L.O.21:00)2009年06月09日

炭素循環農法って?

Sr.アヒル殺し & Sr.百姓モドキの有機農法講座

自然の理に従い本来の「食」に立ち返る「農」のあるべき姿を求めて

地球を壊さない「炭素循環農法」の理論と実際。

無堆肥・無化学肥料・無天然農薬・無化学農薬。

省資源・省エネ、環境保全・浄化。

環境低負荷型社会を実現する未来農業。

理に従う限り自然は対価・代償を求めない。

生産性を落とさず地域・規模・技術力・経済力を問わない持続型有機・自然農法。

とあり、かなり刺激的な内容です。

HPから引用させていただきます。

土壌中での有機物の分解は、C/N比40(炭素比=炭素量/窒素量)を境に、

以下ならバクテリア(細菌類)、以上なら糸状菌(菌類)が主に分解を行うという特性を応用します。

自然と同じようにC/N比40以上の、難分解性・高炭素有機物(生の雑草・作物残滓・緑肥作物や、

C/N比調整・醗酵処理=キノコ培地化した木材チップ等)を土壌中に入れるだけ

(耕起・混ぜ込み=炭素循環の効率化)。

自然林野では落ち葉や朽木(C/N比40以上)を菌類が最初に分解し、細菌類は二次・三次分解者です。

自然林野での分解過程の再現。高C/N比有機物は土壌中の糸状菌が一旦ガードしてから、ゆっくり発酵

分解する(食べる)ため、急激な腐敗分解による窒素飢餓(ブロック)現象や、生の有機物による障害

は起きません。

炭素の供給量に応じ微生物相は豊かに、バイオマスは増大。豊かな微生物相が有機物の処理能力を更に

高め、微生物から供給される養分だけで、施肥栽培並みの生育に必要な養分供給が可能になります。

もう、お気付きでしょう。従来より土壌改良と呼ばれている、よく知られた技術です。

化学肥料が登場する以前には、極当たり前に行われていた、里山の刈り柴を入れる技術と何ら変わり

ありません。

違いは、自然の理(仕組み)を熟知して、マイナス現象を発現させないか否かだけです。

有機物を堆肥化せず生で使うため、従来の堆肥を使う農法の1/3〜1/10程度の有機物資材で足り

(基本はその圃場内で生産)、省力・省エネです。

堆肥化や化学肥料を止めれば、二酸化炭素の排出量を大幅に削減できます。

堆肥化に伴う放出分は二酸化炭素総排出量(日本)の約3.5%。放出分をバイオ燃料化すれば倍の7%。

これに、工業的窒素固定(世界の全エネルギー消費の約2%)。

環境浄化、修復・保全に関わるエネルギー損失(耕作自体が環境保全)などを考えれば、

二酸化炭素総排出量の10%前後?の削減は可能と推定されます。

(温暖化と二酸化炭素排出との因果関係には疑問もあるが)

微生物は使える炭素(有機物)がある限り、遊離(無機化)し垂れ流し状態の、過剰な肥効成分

(無機状態の窒素や燐など=使われていない)がなくなるまで増え続け、土壌を丸ごと醗酵。

作物に必要な養分を生きた状態に(有機化=生物化)します。

すると土壌は清浄化し、たとえ必要量以上に植物の成育成分が土壌中にあっても

(実際の全窒素は慣行の半分以下)、土自体には植物が直ちに使える肥効成分がないため、

硝酸の過剰吸収や有機物の腐敗が起きません。

実測値は施肥栽培における無機態窒素適濃度の1/40〜1/180 。

これは痩せた土手土と同程度(0.1〜0.2mg/100g)の硝酸濃度です。

この数倍以上だと虫に食われます。

更に、生きている養分(微生物、雑草等)は流出するどころか、大気中から常時、炭素や窒素を

新たに固定、外部から一切資材を持ち込まなくても施肥栽培並みに作物は育ち、施肥による諸問

題(有機物資源や化石資源の浪費、環境汚染・破壊、連作障害、作物の質の低下など)も起きません。

たとえ持ち込んでも、作物の窒素吸収量の1/10〜1/3程度。

つまり、作物が使う窒素は土壌中に常在していません。

他の無機成分(可吸態・不可吸態)も微生物が一旦取り込み(有機化=生物化)、土壌の清浄度と肥

沃度(養分供給力)を保ち、バランスを整えてから作物に供給します。

植物に必要な成分は、微生物が使え(食べられ)さえすればよいのであって、植物にとって可吸態であ

る必要はないのです。

病虫害や連作障害等は、土壌中の有機成分の腐敗・分解の結果、産生された腐敗物質や無機化した窒素

(アンモニア態+硝酸態)、肥料として投入された無機態窒素が直接の原因。

間接的には、腐敗による土壌の物理性の劣悪化(団粒構造の崩壊→緻密化→腐敗硬盤層形成等)や、

それに伴う生物性、化学性の悪化等です。

生物性、化学性が良ければ機械的な踏み圧や降雨では土は硬化もしないし、すぐ戻ります。

有害成分の発生や、無機成分による養分バランスの崩れがなく、健康に育った作物は、虫や菌の活躍

の場ではないため寄り付かず、無防除が可能。そして、過剰な硝酸や腐敗物質を吸収しない作物は、

味も日持ちも良く(菌が食わない)、人畜の健康に良い、本来の人の食物となります

(炭素循環農法の野菜の硝酸イオン濃度)。

炭素循環を円滑に行えば、土壌は団粒化し、通気性、通水・保水性は改善。

農耕地となる以前の森林・原野が持っていた以上の、環境浄化力・保全力を取り戻すと同時に、

安全で美味しい農産物の生産が可能になります。

「自然農法」は故岡田茂吉氏が説きました。

また高炭素資材の利点を応用したのは「躍進微生物農法」の創始者、故島本覚也氏です。

両氏の功績と先進性に敬意を表し、ここに明記しておきます。

しかし、理論的な解明が十分とは言えず、精神論に片寄りがちで難解であったり、

施肥農法の枷から逃れられず、矛盾や無駄がみられます。

炭素循環農法は、これらと関係なく一百姓の実践の中から得られた農法です。

しかし、単に経験だけに頼らない、理論に裏打ちされた一連の技術体系です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

理論的には、よく理解できます。

このページの制作者は、林幸美さんです。

現代農業にも書かれてます。

土壌中での有機物の分解は、C/N比(炭素比=炭素量/窒素量)40を境に、

40以下ならバクテリア(細菌類)、以上なら糸状菌(菌類)が主に分解を行う、

という特性を炭素循環農法は応用。

その方法は?

C/N比40以上の、

難分解性で高炭素有機物である生の雑草、作物残滓、緑肥作物、

それに、C/N比調整・発酵処理したキノコ培地化した木材チップ等を

土壌中に入れるだけ・・

つまり、畑に生えている雑草等を土壌の表面(20cm程度)に鋤き込んで入れる。

有機物を堆肥化せず生で使うため、従来の堆肥を使う農法の1/3〜1/10程度の有機物資材で足り

省力・省エネ効果もある。

病虫害や連作障害等は、土壌中の有機成分の腐敗・分解の結果から起る障害である。

言い換えると、土の中で産生された腐敗物質や無機化した窒素(アンモニア態+硝酸態)や、

肥料として投入された無機態窒素が傷害を起す直接の原因である。

それに反して、この炭素循環間農法は、

有害成分の発生や、無機成分による養分バランスの崩れがなく、

健康に育った作物は、虫や菌の活躍の場ではないため寄り付かず、防除する必要が起らない。

そして、過剰な硝酸や腐敗物質を吸収しない作物は、味も日持ちも良く、人畜の健康に良い、

本来の人の食物となる。

この様な元気な作物には害虫は食べなくなる。

そして、炭素循環を円滑に行えば、土壌は団粒化し、

通気性、通水・保水性も改善される。

森林・原野が持っていた以上の、環境浄化力・保全力

を取り戻すと同時に、安全で美味しい農産物の生産が可能となる。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

夕日の丘から

地球から水が無くなると 考えた事ありますか?

講演会の記録がありました。

引用させていただきます。

●炭素循環とは生き物の基本の仕組みである。

生き物であれば、全て共通の仕組みである。

●土の中の微生物が生きているかがポイント。

それをどう生かすかである。

微生物も生き物であり、微生物の餌である炭素を、

エネルギー化するために酸素が必要である。

●土の団粒化は、微生物が出した粘度成分で土と土をつなげたもの。

●畑では最初に糸状菌が働く。

●EM菌は、有機物を大量に消費するから、

高炭素有機物をきれないように投入しないと、餌がなくなり死んでしまう。

その結果、腐敗がはじまり、安定しない。

だから、活性化するだけでなく餌を補給し続けなければならない。

●腐敗があるときは、過剰な窒素がある。窒素があると虫に喰われる。

言い換えると、窒素があると腐敗がおきて、微生物が活躍できない。

ですから、土壌中の無機態窒素の量を、慣行農法の1/100にする必要がある。

●微生物は、植物が必要とする養分を循環させて育てている。

●炭素循環農法での収量は、2年で慣行農法を越えることができる。

逆にそれ以上の年数がかかると、どこかがおかしい証拠である。

もう一度、何がおかしくさせているのか、検証して欲しい。

●1年目で、肥料成分(無機態窒素)をゼロに近くする。

すると、2年目に、爆発的に微生物が増えるので、

この時、大量に餌となる雑草などの高炭素有機物を入れる必要がある。

いわゆる肥料分が無くても、微生物が養分を循環させてくれるので、

収量は慣行農法を超え、味も良くなる。

中略

●植物に無機態窒素を吸わせなければ、虫はつかない。

何故なら、虫は腸内がアルカリ性であるので、

食べ物を腐敗分解することしかできない。

窒素成分が少ない健康な葉は発酵分解するので、

虫は食べることができない。食べたら死んでしまう。

●肥料分を吸収していない葉は、明るい緑色になり、光沢を持って光出す。

同じ野菜を比較して見ると、明確である。

●野菜に含まれる硝酸態窒素は、慣行農法では、1000ppm〜10000ppmあるが、

この農法なら0〜10位まで下がる。アクやエグミの無い野菜になる。

野菜が健康になると、エネルギー代謝が盛んになり、糖が増えて甘くなる。

●野菜は甘みだけで無く、旨みがないといけない。

旨みを出すには、土をヌカみそと同じ発酵状態にすればいい。

美味しい野菜、腐りにくい野菜になる。

食べても腸の中で腐らない。発酵分解する。

本物の野菜、例えばレタスなら、冷蔵庫の中で1ヶ月持つ。

外葉は痛んでも、中は鮮度を維持している。

●窒素が1/100しかなくても、養分の循環量さえ多ければ、どんどん育つ。

水でも何でも循環させれば腐らない。

●生物界の免疫機能は、害虫や病原菌など、役目を終えたものを処分する働きの事を言う。

害虫、病原菌を殺すのは、白血球やリンパ球を殺すのと同じ。

無条件で生かすことが大切。相手を生かせば自分も生かされる。

●環境を整え、目には見えない微生物を生かすが大切である。

EM菌を使ってきれいにしても、微生物相を増やしてやらないと駄目。

●土壌の平均C/N比は12

高炭素有機物を土に触れさせることが大切。

●野菜の旨みを出すには、土を発酵させること。

その手段は、草や木の葉等の高炭素有機物を5〜10cmに浅く鋤きこむ。

高炭素有機物の例とC/N比

↓

もみがら、稲わら・・・・約50〜100

落ち葉・・・・・・・・・約50

十分成長した雑草・・・・約50

●4〜5回葉野菜をつくると、土のかなり深いところまで、団粒化する。

●もみがらなどはマルチにすると、微生物の棲家にもなるし、食料にもなる。

落ち葉は生のまま畑に入れる。落ち葉には糖分があり、

糖分があると微生物があっという間に増える。

雑草を鋤きこむ時、若いものは、すぐに腐るから、枯らしてから入れること。

成長したものは、半生で枯れる前に入れる。

●高炭素有機物は、土作りの初期は、入れすぎると処理しきれないから腐るが、

微生物が増えた後は、いくら入れてもいい。

●環境保全とは、いかに循環させるかである。

●土がいいと、水がきれいになる。

●腐敗しやすい有機物(堆肥など)は、窒素成分が多いから、入れると腐る。

●豆科は、窒素を固定しすぎ、炭素をあまり使わないので、バランスを崩す。

イネ科は、共生菌がいるから痩せた土地でも育つ。

●高炭素有機物をマルチに使うのが一番良い。

●米は収量が上がるほど、美味しくなる。

土がきれいになって発酵成分が増えているということだから。

●米ぬかを大量に使ってはいけない(腐敗するから)。

活性剤として、1㎡当たり20〜30g(大さじ1〜3杯)使う程度。

●野菜は、養分が不足すると硬くなる。養分が循環していない証拠。

養分は直接野菜にやっては駄目、微生物を通して間接的にやる。

●休耕田は、土が汚れていないので、きれいにする必要なし。

餌をやって微生物を増やすだけでいい。

●野菜の根は、1〜2m下まで伸びる。

この深さまで土が良くなるには、2年位かかる。

●花は養分が多すぎると咲かない。

●葉野菜や根菜は、知識が無くてもつくれる。

●厚くマルチを敷くには、絶対に腐らないものがいい。

木材チップや剪定枝など。

●テストをやる時は、10㎡四方位の範囲でやらないと意味がない。

隣の影響を受けてしまう。

●ねぎは、2年位しないといいものが育たない。

●ミネラルは、健康な土に入れないと意味が無い。

ミネラルは、空気中には無い。溶岩、玄武岩にはミネラルが十分含まれている。

●トマト・ナスは、養分バランスが良くないと木のもちが悪くなる。

●土作り中は、葉野菜→根菜類→果菜類の順で、

土の出来具合を見ながら作付けする。

葉野菜を4回位作って、根菜を作ってみて、しっかり育てばいいが、

そうでなければ、また葉野菜をつくり、土を作る。

●土が良くなれば、1反当たり、1〜3tの有機物を入れても良い。毎作入れる。

土は何かを入れる時以外は、絶対に混ぜてはいけない。

混ぜると、空気が入って微生物が活性化して餌を食べつくして消耗してしまう。

●根が大切で、根に見合う枝しかつけてはいけない。

●イチゴは水気が多いと駄目。

●日本での野菜の露地栽培では、水をかける必要なし。

●レタスは半年で3回つくれる。

●土ができると野菜の栽培適期が広がる。

●水捌けの悪いところでの畑作は、溝掘り、高畝作りが必要で、

効率的に行う為に、土建屋さんのような耕作機械を揃えた方がいい。

●日本バーク堆肥協会の基準にあったバーク堆肥なら使っても良い。

日本バーク堆肥協会HP

http://www.nihonbark.jp/index.shtml

●ハイポニカは、土を使わないから、化学液肥が使える。

●どんなものでも、腐れば硝酸化される(硝酸態窒素)。

●殺し合いをしないようにするには、生かし合いをすればいい。

お互いに生かし合い自分も生きる。

●これからは、目に見えない世界(原因の世界)に視点をおいた新しい見方、捉え方が必要。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

自然界の土と微生物の関係性や作物を作る農業の作業性をマッチングさせる必要があります。

本物とは何か?

沖縄の自然の摂理にあった「農業」とは?

環境問題もクリアできて、しかも経済性ある農業のあり方が大切ですね。

しかも、ローコストでないと普及しないので、「ビジネス的」と言うより

「地球環境的」に考えた方が良さそうです。

自然堆肥の考え方もあり、いろいろな農法がありますね。

現代農業では...

誰でもできる自然堆肥の作り方・使い方

自然堆肥のもうひとつの大きなメリットは、プロ農家から家庭菜園しか作っていないお母ちゃんまで、誰もが気軽にできることだ。難しい知識も、特別な道具もいらない。

●作り方

(1)木枯らしの吹くころ、雑木林や公園にいって落ち葉や枯れ草を集めてくる。

本当は2年くらい経った古い落ち葉がいいが、特別気にせず新しい落ち葉と混ざった状態でいい。

広葉樹の落ち葉がいいが、スギやマツなど針葉樹の落ち葉が1〜2割混ざると、後々いろんな

微生物がバランスよく増えるのでさらにいい。

(2)集めてきた落ち葉や枯れ草を、木枠のなかに入れて野積みにするか、ビニール袋に入れて一冬おく。

野積みの場合は雨や雪が入るし、ビニール袋に入れる場合は落ち葉に付いた水分が逃げないので、

特別な水分調整は必要ない。1〜2度切り返してもいいが、やらなくてもいい。

翌春になったらできあがり。

沖縄では、樹木のメンテナンスをしている会社さんがこの分野に入ればいいですね。

自然な土に自然な作物が育つということになりますね。

農地が自然な状態をどうしたらキープできるのか?

ここがポイントですね。

沖縄の亜熱帯気候や台風が来る環境を考えながら、

一歩一歩進んで行きたいと思います。

今度、新設される大学院大学の研究テーマに、

「自然農法における植物学」があれば嬉しいですね。

ロハス的な農業しか、道は残されてないと思いますが、

経済的に成り立たねばなりません。

健康で美味しい野菜を作り、美味しい野菜を支持していただくお客さまを増やしていく

しかないです。

「糖度の高い野菜」が基準になるのでしょうか?

美味しい野菜とは何か?

よく考える必要がありますね。

ゴーヤーって「自然の山」で育てたら、どうなるのでしょうね。

炭素がうまく循環している「自然の山」で育ったゴーヤーを食べてみたくなりました。

シークヮーサーの生命力には驚きがあったのですが、

自然との関係から見れば、「奇跡のみかん」だったかもしれません。

自然の山に岩にへばりつくように育っているシークヮーサーもありました。

特に、「肥料」を与えていた訳ではないのです。

自然の山だからこそ、自然のシークヮーサーが育っていたのですね。

最近は、シークヮーサーの木を浸食するウィルスが出て来ています。

自然に戻してあげたら、ウィルスに強いシークヮーサーの木が復活するかもしれませんね。

人間が自然に成長する限度を越えて、収穫しようとするとこのような結果になるのでしょうか。

奥の深さを考えさせられる炭素循環農法でした。

しかも、ブラジルで実践しているなんて、グローバルな方ですね。

一度、沖縄にも来ていただき、お話をお聞きしたいものです。

2007年のだいこんの花安謝店のスライドショー

2007年のだいこんの花安謝店のスライドショー

自然の理に従い本来の「食」に立ち返る「農」のあるべき姿を求めて

地球を壊さない「炭素循環農法」の理論と実際。

無堆肥・無化学肥料・無天然農薬・無化学農薬。

省資源・省エネ、環境保全・浄化。

環境低負荷型社会を実現する未来農業。

理に従う限り自然は対価・代償を求めない。

生産性を落とさず地域・規模・技術力・経済力を問わない持続型有機・自然農法。

とあり、かなり刺激的な内容です。

HPから引用させていただきます。

土壌中での有機物の分解は、C/N比40(炭素比=炭素量/窒素量)を境に、

以下ならバクテリア(細菌類)、以上なら糸状菌(菌類)が主に分解を行うという特性を応用します。

自然と同じようにC/N比40以上の、難分解性・高炭素有機物(生の雑草・作物残滓・緑肥作物や、

C/N比調整・醗酵処理=キノコ培地化した木材チップ等)を土壌中に入れるだけ

(耕起・混ぜ込み=炭素循環の効率化)。

自然林野では落ち葉や朽木(C/N比40以上)を菌類が最初に分解し、細菌類は二次・三次分解者です。

自然林野での分解過程の再現。高C/N比有機物は土壌中の糸状菌が一旦ガードしてから、ゆっくり発酵

分解する(食べる)ため、急激な腐敗分解による窒素飢餓(ブロック)現象や、生の有機物による障害

は起きません。

炭素の供給量に応じ微生物相は豊かに、バイオマスは増大。豊かな微生物相が有機物の処理能力を更に

高め、微生物から供給される養分だけで、施肥栽培並みの生育に必要な養分供給が可能になります。

もう、お気付きでしょう。従来より土壌改良と呼ばれている、よく知られた技術です。

化学肥料が登場する以前には、極当たり前に行われていた、里山の刈り柴を入れる技術と何ら変わり

ありません。

違いは、自然の理(仕組み)を熟知して、マイナス現象を発現させないか否かだけです。

有機物を堆肥化せず生で使うため、従来の堆肥を使う農法の1/3〜1/10程度の有機物資材で足り

(基本はその圃場内で生産)、省力・省エネです。

堆肥化や化学肥料を止めれば、二酸化炭素の排出量を大幅に削減できます。

堆肥化に伴う放出分は二酸化炭素総排出量(日本)の約3.5%。放出分をバイオ燃料化すれば倍の7%。

これに、工業的窒素固定(世界の全エネルギー消費の約2%)。

環境浄化、修復・保全に関わるエネルギー損失(耕作自体が環境保全)などを考えれば、

二酸化炭素総排出量の10%前後?の削減は可能と推定されます。

(温暖化と二酸化炭素排出との因果関係には疑問もあるが)

微生物は使える炭素(有機物)がある限り、遊離(無機化)し垂れ流し状態の、過剰な肥効成分

(無機状態の窒素や燐など=使われていない)がなくなるまで増え続け、土壌を丸ごと醗酵。

作物に必要な養分を生きた状態に(有機化=生物化)します。

すると土壌は清浄化し、たとえ必要量以上に植物の成育成分が土壌中にあっても

(実際の全窒素は慣行の半分以下)、土自体には植物が直ちに使える肥効成分がないため、

硝酸の過剰吸収や有機物の腐敗が起きません。

実測値は施肥栽培における無機態窒素適濃度の1/40〜1/180 。

これは痩せた土手土と同程度(0.1〜0.2mg/100g)の硝酸濃度です。

この数倍以上だと虫に食われます。

更に、生きている養分(微生物、雑草等)は流出するどころか、大気中から常時、炭素や窒素を

新たに固定、外部から一切資材を持ち込まなくても施肥栽培並みに作物は育ち、施肥による諸問

題(有機物資源や化石資源の浪費、環境汚染・破壊、連作障害、作物の質の低下など)も起きません。

たとえ持ち込んでも、作物の窒素吸収量の1/10〜1/3程度。

つまり、作物が使う窒素は土壌中に常在していません。

他の無機成分(可吸態・不可吸態)も微生物が一旦取り込み(有機化=生物化)、土壌の清浄度と肥

沃度(養分供給力)を保ち、バランスを整えてから作物に供給します。

植物に必要な成分は、微生物が使え(食べられ)さえすればよいのであって、植物にとって可吸態であ

る必要はないのです。

病虫害や連作障害等は、土壌中の有機成分の腐敗・分解の結果、産生された腐敗物質や無機化した窒素

(アンモニア態+硝酸態)、肥料として投入された無機態窒素が直接の原因。

間接的には、腐敗による土壌の物理性の劣悪化(団粒構造の崩壊→緻密化→腐敗硬盤層形成等)や、

それに伴う生物性、化学性の悪化等です。

生物性、化学性が良ければ機械的な踏み圧や降雨では土は硬化もしないし、すぐ戻ります。

有害成分の発生や、無機成分による養分バランスの崩れがなく、健康に育った作物は、虫や菌の活躍

の場ではないため寄り付かず、無防除が可能。そして、過剰な硝酸や腐敗物質を吸収しない作物は、

味も日持ちも良く(菌が食わない)、人畜の健康に良い、本来の人の食物となります

(炭素循環農法の野菜の硝酸イオン濃度)。

炭素循環を円滑に行えば、土壌は団粒化し、通気性、通水・保水性は改善。

農耕地となる以前の森林・原野が持っていた以上の、環境浄化力・保全力を取り戻すと同時に、

安全で美味しい農産物の生産が可能になります。

「自然農法」は故岡田茂吉氏が説きました。

また高炭素資材の利点を応用したのは「躍進微生物農法」の創始者、故島本覚也氏です。

両氏の功績と先進性に敬意を表し、ここに明記しておきます。

しかし、理論的な解明が十分とは言えず、精神論に片寄りがちで難解であったり、

施肥農法の枷から逃れられず、矛盾や無駄がみられます。

炭素循環農法は、これらと関係なく一百姓の実践の中から得られた農法です。

しかし、単に経験だけに頼らない、理論に裏打ちされた一連の技術体系です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

理論的には、よく理解できます。

このページの制作者は、林幸美さんです。

現代農業にも書かれてます。

土壌中での有機物の分解は、C/N比(炭素比=炭素量/窒素量)40を境に、

40以下ならバクテリア(細菌類)、以上なら糸状菌(菌類)が主に分解を行う、

という特性を炭素循環農法は応用。

その方法は?

C/N比40以上の、

難分解性で高炭素有機物である生の雑草、作物残滓、緑肥作物、

それに、C/N比調整・発酵処理したキノコ培地化した木材チップ等を

土壌中に入れるだけ・・

つまり、畑に生えている雑草等を土壌の表面(20cm程度)に鋤き込んで入れる。

有機物を堆肥化せず生で使うため、従来の堆肥を使う農法の1/3〜1/10程度の有機物資材で足り

省力・省エネ効果もある。

病虫害や連作障害等は、土壌中の有機成分の腐敗・分解の結果から起る障害である。

言い換えると、土の中で産生された腐敗物質や無機化した窒素(アンモニア態+硝酸態)や、

肥料として投入された無機態窒素が傷害を起す直接の原因である。

それに反して、この炭素循環間農法は、

有害成分の発生や、無機成分による養分バランスの崩れがなく、

健康に育った作物は、虫や菌の活躍の場ではないため寄り付かず、防除する必要が起らない。

そして、過剰な硝酸や腐敗物質を吸収しない作物は、味も日持ちも良く、人畜の健康に良い、

本来の人の食物となる。

この様な元気な作物には害虫は食べなくなる。

そして、炭素循環を円滑に行えば、土壌は団粒化し、

通気性、通水・保水性も改善される。

森林・原野が持っていた以上の、環境浄化力・保全力

を取り戻すと同時に、安全で美味しい農産物の生産が可能となる。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

夕日の丘から

地球から水が無くなると 考えた事ありますか?

講演会の記録がありました。

引用させていただきます。

●炭素循環とは生き物の基本の仕組みである。

生き物であれば、全て共通の仕組みである。

●土の中の微生物が生きているかがポイント。

それをどう生かすかである。

微生物も生き物であり、微生物の餌である炭素を、

エネルギー化するために酸素が必要である。

●土の団粒化は、微生物が出した粘度成分で土と土をつなげたもの。

●畑では最初に糸状菌が働く。

●EM菌は、有機物を大量に消費するから、

高炭素有機物をきれないように投入しないと、餌がなくなり死んでしまう。

その結果、腐敗がはじまり、安定しない。

だから、活性化するだけでなく餌を補給し続けなければならない。

●腐敗があるときは、過剰な窒素がある。窒素があると虫に喰われる。

言い換えると、窒素があると腐敗がおきて、微生物が活躍できない。

ですから、土壌中の無機態窒素の量を、慣行農法の1/100にする必要がある。

●微生物は、植物が必要とする養分を循環させて育てている。

●炭素循環農法での収量は、2年で慣行農法を越えることができる。

逆にそれ以上の年数がかかると、どこかがおかしい証拠である。

もう一度、何がおかしくさせているのか、検証して欲しい。

●1年目で、肥料成分(無機態窒素)をゼロに近くする。

すると、2年目に、爆発的に微生物が増えるので、

この時、大量に餌となる雑草などの高炭素有機物を入れる必要がある。

いわゆる肥料分が無くても、微生物が養分を循環させてくれるので、

収量は慣行農法を超え、味も良くなる。

中略

●植物に無機態窒素を吸わせなければ、虫はつかない。

何故なら、虫は腸内がアルカリ性であるので、

食べ物を腐敗分解することしかできない。

窒素成分が少ない健康な葉は発酵分解するので、

虫は食べることができない。食べたら死んでしまう。

●肥料分を吸収していない葉は、明るい緑色になり、光沢を持って光出す。

同じ野菜を比較して見ると、明確である。

●野菜に含まれる硝酸態窒素は、慣行農法では、1000ppm〜10000ppmあるが、

この農法なら0〜10位まで下がる。アクやエグミの無い野菜になる。

野菜が健康になると、エネルギー代謝が盛んになり、糖が増えて甘くなる。

●野菜は甘みだけで無く、旨みがないといけない。

旨みを出すには、土をヌカみそと同じ発酵状態にすればいい。

美味しい野菜、腐りにくい野菜になる。

食べても腸の中で腐らない。発酵分解する。

本物の野菜、例えばレタスなら、冷蔵庫の中で1ヶ月持つ。

外葉は痛んでも、中は鮮度を維持している。

●窒素が1/100しかなくても、養分の循環量さえ多ければ、どんどん育つ。

水でも何でも循環させれば腐らない。

●生物界の免疫機能は、害虫や病原菌など、役目を終えたものを処分する働きの事を言う。

害虫、病原菌を殺すのは、白血球やリンパ球を殺すのと同じ。

無条件で生かすことが大切。相手を生かせば自分も生かされる。

●環境を整え、目には見えない微生物を生かすが大切である。

EM菌を使ってきれいにしても、微生物相を増やしてやらないと駄目。

●土壌の平均C/N比は12

高炭素有機物を土に触れさせることが大切。

●野菜の旨みを出すには、土を発酵させること。

その手段は、草や木の葉等の高炭素有機物を5〜10cmに浅く鋤きこむ。

高炭素有機物の例とC/N比

↓

もみがら、稲わら・・・・約50〜100

落ち葉・・・・・・・・・約50

十分成長した雑草・・・・約50

●4〜5回葉野菜をつくると、土のかなり深いところまで、団粒化する。

●もみがらなどはマルチにすると、微生物の棲家にもなるし、食料にもなる。

落ち葉は生のまま畑に入れる。落ち葉には糖分があり、

糖分があると微生物があっという間に増える。

雑草を鋤きこむ時、若いものは、すぐに腐るから、枯らしてから入れること。

成長したものは、半生で枯れる前に入れる。

●高炭素有機物は、土作りの初期は、入れすぎると処理しきれないから腐るが、

微生物が増えた後は、いくら入れてもいい。

●環境保全とは、いかに循環させるかである。

●土がいいと、水がきれいになる。

●腐敗しやすい有機物(堆肥など)は、窒素成分が多いから、入れると腐る。

●豆科は、窒素を固定しすぎ、炭素をあまり使わないので、バランスを崩す。

イネ科は、共生菌がいるから痩せた土地でも育つ。

●高炭素有機物をマルチに使うのが一番良い。

●米は収量が上がるほど、美味しくなる。

土がきれいになって発酵成分が増えているということだから。

●米ぬかを大量に使ってはいけない(腐敗するから)。

活性剤として、1㎡当たり20〜30g(大さじ1〜3杯)使う程度。

●野菜は、養分が不足すると硬くなる。養分が循環していない証拠。

養分は直接野菜にやっては駄目、微生物を通して間接的にやる。

●休耕田は、土が汚れていないので、きれいにする必要なし。

餌をやって微生物を増やすだけでいい。

●野菜の根は、1〜2m下まで伸びる。

この深さまで土が良くなるには、2年位かかる。

●花は養分が多すぎると咲かない。

●葉野菜や根菜は、知識が無くてもつくれる。

●厚くマルチを敷くには、絶対に腐らないものがいい。

木材チップや剪定枝など。

●テストをやる時は、10㎡四方位の範囲でやらないと意味がない。

隣の影響を受けてしまう。

●ねぎは、2年位しないといいものが育たない。

●ミネラルは、健康な土に入れないと意味が無い。

ミネラルは、空気中には無い。溶岩、玄武岩にはミネラルが十分含まれている。

●トマト・ナスは、養分バランスが良くないと木のもちが悪くなる。

●土作り中は、葉野菜→根菜類→果菜類の順で、

土の出来具合を見ながら作付けする。

葉野菜を4回位作って、根菜を作ってみて、しっかり育てばいいが、

そうでなければ、また葉野菜をつくり、土を作る。

●土が良くなれば、1反当たり、1〜3tの有機物を入れても良い。毎作入れる。

土は何かを入れる時以外は、絶対に混ぜてはいけない。

混ぜると、空気が入って微生物が活性化して餌を食べつくして消耗してしまう。

●根が大切で、根に見合う枝しかつけてはいけない。

●イチゴは水気が多いと駄目。

●日本での野菜の露地栽培では、水をかける必要なし。

●レタスは半年で3回つくれる。

●土ができると野菜の栽培適期が広がる。

●水捌けの悪いところでの畑作は、溝掘り、高畝作りが必要で、

効率的に行う為に、土建屋さんのような耕作機械を揃えた方がいい。

●日本バーク堆肥協会の基準にあったバーク堆肥なら使っても良い。

日本バーク堆肥協会HP

http://www.nihonbark.jp/index.shtml

●ハイポニカは、土を使わないから、化学液肥が使える。

●どんなものでも、腐れば硝酸化される(硝酸態窒素)。

●殺し合いをしないようにするには、生かし合いをすればいい。

お互いに生かし合い自分も生きる。

●これからは、目に見えない世界(原因の世界)に視点をおいた新しい見方、捉え方が必要。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

自然界の土と微生物の関係性や作物を作る農業の作業性をマッチングさせる必要があります。

本物とは何か?

沖縄の自然の摂理にあった「農業」とは?

環境問題もクリアできて、しかも経済性ある農業のあり方が大切ですね。

しかも、ローコストでないと普及しないので、「ビジネス的」と言うより

「地球環境的」に考えた方が良さそうです。

自然堆肥の考え方もあり、いろいろな農法がありますね。

現代農業では...

誰でもできる自然堆肥の作り方・使い方

自然堆肥のもうひとつの大きなメリットは、プロ農家から家庭菜園しか作っていないお母ちゃんまで、誰もが気軽にできることだ。難しい知識も、特別な道具もいらない。

●作り方

(1)木枯らしの吹くころ、雑木林や公園にいって落ち葉や枯れ草を集めてくる。

本当は2年くらい経った古い落ち葉がいいが、特別気にせず新しい落ち葉と混ざった状態でいい。

広葉樹の落ち葉がいいが、スギやマツなど針葉樹の落ち葉が1〜2割混ざると、後々いろんな

微生物がバランスよく増えるのでさらにいい。

(2)集めてきた落ち葉や枯れ草を、木枠のなかに入れて野積みにするか、ビニール袋に入れて一冬おく。

野積みの場合は雨や雪が入るし、ビニール袋に入れる場合は落ち葉に付いた水分が逃げないので、

特別な水分調整は必要ない。1〜2度切り返してもいいが、やらなくてもいい。

翌春になったらできあがり。

沖縄では、樹木のメンテナンスをしている会社さんがこの分野に入ればいいですね。

自然な土に自然な作物が育つということになりますね。

農地が自然な状態をどうしたらキープできるのか?

ここがポイントですね。

沖縄の亜熱帯気候や台風が来る環境を考えながら、

一歩一歩進んで行きたいと思います。

今度、新設される大学院大学の研究テーマに、

「自然農法における植物学」があれば嬉しいですね。

ロハス的な農業しか、道は残されてないと思いますが、

経済的に成り立たねばなりません。

健康で美味しい野菜を作り、美味しい野菜を支持していただくお客さまを増やしていく

しかないです。

「糖度の高い野菜」が基準になるのでしょうか?

美味しい野菜とは何か?

よく考える必要がありますね。

ゴーヤーって「自然の山」で育てたら、どうなるのでしょうね。

炭素がうまく循環している「自然の山」で育ったゴーヤーを食べてみたくなりました。

シークヮーサーの生命力には驚きがあったのですが、

自然との関係から見れば、「奇跡のみかん」だったかもしれません。

自然の山に岩にへばりつくように育っているシークヮーサーもありました。

特に、「肥料」を与えていた訳ではないのです。

自然の山だからこそ、自然のシークヮーサーが育っていたのですね。

最近は、シークヮーサーの木を浸食するウィルスが出て来ています。

自然に戻してあげたら、ウィルスに強いシークヮーサーの木が復活するかもしれませんね。

人間が自然に成長する限度を越えて、収穫しようとするとこのような結果になるのでしょうか。

奥の深さを考えさせられる炭素循環農法でした。

しかも、ブラジルで実践しているなんて、グローバルな方ですね。

一度、沖縄にも来ていただき、お話をお聞きしたいものです。

2007年のだいこんの花安謝店のスライドショー

2007年のだいこんの花安謝店のスライドショー

Posted by だいこんの花お知らせ隊 at 11:15│Comments(0)

│沖縄の有機農業