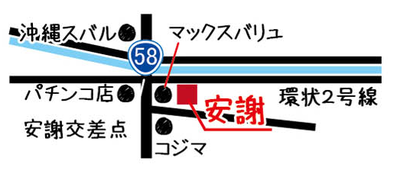

だいこんの花 安謝店 098-861-8889 那覇市安謝620

だいこんの花 小禄店 098-859-5556 那覇市高良3-11-1

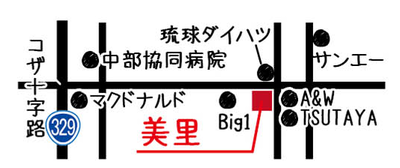

だいこんの花 美里店 098-929-3133 沖縄市東2-5-8(旧:沖縄市美里1336−3)

ランチ

ランチ 月〜金 11:30~16:00(L.O.14:00) 土・日・祝11:30~16:00(L.O.14:30)

月〜金 11:30~16:00(L.O.14:00) 土・日・祝11:30~16:00(L.O.14:30) ディナー

ディナー 月〜金 18:00~22:30(L.O.21:00) 土・日・祝17:30~22:30(L.O.21:00)

月〜金 18:00~22:30(L.O.21:00) 土・日・祝17:30~22:30(L.O.21:00)2010年04月04日

メキシコの伝統農法と沖縄

吉田太郎さんのブログをご紹介します。

持続可能な社会構築のためにアグロエコロジーの活用を

「世界で最も発展した農業システム」。

そうFAOが絶賛するのが、「ミルパ」(Milpa)と呼ばれる農法だ。

おそらくミルパはこれまで人類が創造してきた中でも、最も成功した発明品のひとつであろう(3)。

ミルパは、それ以前からメキシコや中米にあった伝統的な農法だ。

カンペシーノとは、ラテンアメリカの資源が乏しい農民を表現する言葉だが、

その文化や農業の特性は、多様な家畜や野菜種をソラール(solar)と称される家庭菜園とセット

で維持してきたことにある(1)。

今も、マヤ族の農民たちは、狭い畑で、焼き畑農業を行いながら、このミルパ農法で、

必要な食料を自給している(2)。

高畦や土手のうえで間作される作物の除草や収穫は手作業でなされるから、

その面だけをみれば、原始的だ。だが、無農薬、無化学肥料でも収量が高い。

ミルパのトウモロコシ畑に匹敵するほど生産的で、かつ、

持続可能な有機農業は、世界のそれ以外の地域でもほとんど見られない(3)。

中略

ミルパ農法は、危機にさらされている。

メキシコ政府は、過去30年にわたり、化学肥料や農薬、改良品種等、緑の革命技術に

よるトウモロコシのモノカルチャー、プラン・プエブラ(Plan Puebla)を推進してきた。

メキシコ政府の農業補助金(PROCAMPO)は不十分だが、それすらもトウモロコシのモ

ノカルチャーを栽培する農民しか使えない。

おまけに、メキシコに導入された近代農業がもたらしたのは、惨憺たる結果だった。

化学肥料を過剰に施肥すれば、土壌が酸性化し、地下水が汚染される。

除草剤を散布すれば、マメやカボチャが影響され、食用雑草も枯れてしまう。

農薬の散布で、以前は豊富にいたセセリチョウ(maguey worm)、魚や川エビ等の

食用昆虫も殺してしまう(1)。

そして、ブッシュ、クリントン、オバマ政権が、モンサント社の遺伝子組換えトウモ

ロコシをメキシコが活用するよう圧力をかけ、在来のトウモロコシ品種を汚染していく(3)。

地元の風土条件に見合わないトウモロコシの高収量品種のモノカルチャーが進めた結果、

作物の収量は落ち、生産コストが跳ね上がり、収入が減った。

そして、グローバル化によるトウモロコシ価格の下落や補助金カットも農民たちには大きな

痛手となった。

いまメキシコ農村部で暮らす1200万人もの先住民たちの93%が貧困状態におかれていると

されている。 男性たちは農外所得を求めて出稼ぎせねばならず、何百万人ものメキシコ人た

ちが米国に移住した。

農村に残ったのは、女性や子ども、老人だけで、彼らが今、農地を耕している。だが、労働力

が減れば、伝統技術も維持できない。

ミルパ農法と関連する植物品種の知識も失われていく。

いま、メキシコは、トウモロコシを自給できず、大量のトウモロコシを時には必要以上に米国

から輸入しなければならない。

ミルパの多様で、豊かで栄養的にもバランスがとれていた食事も、輸入トウモロコシやジャン

クフードをベースにしたものに変わった(1)。

〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆

この文章を読んでいて、『沖縄に似ている』と思いました。

戦後の農業の発展は、沖縄のさとうきびやパイナップルを主要作物として、

モノカルチャーとして定着してきました。

一方で、ジャンクフード店がもてはやされ、『豊かなアメリカの食文化』の洗礼を

受けました。

以前、有機JAS認定機関の方にお聞きしたのですが、戦後アメリカの安い農薬や化学肥料が

アメリカから輸入され、沖縄の農業は大きく変わってしまったと。

当時の感覚から言えば、『虫対策』や『堆肥対策』が簡単になるから、

『これはいい』となったかもしれませんね。

戦後しばらくは、アメリカ軍の基地建設のために多くの農民が働きました。

その点から見れば、さとうきび栽培は沖縄の基地経済形成には、適していたのです。

復帰後は、日本の野菜の物流システムに飲み込まれ、本土から多くの野菜が

流入し、沖縄県産の野菜は市場を奪われていきました。

どちらかと言うと、本土の野菜が基準となり、沖縄の伝統的島野菜は徐々に

マーケットを失っていきました。

復帰直後の農連市場では、多くの島野菜が売られてました。

島野菜で生き残れたのは作物の代表としては、『ゴーヤー』でしたが、

すでに本土でも多く栽培されており、苦戦が続いています。

沖縄観光ブームの中で、あらためて伝統的島野菜=琉球野菜(私の造語ですが...)が見直され

るようになりました。琉球料理の素材としても、脚光を浴びるようになりました。

しかし、すでに伝統的な農法は失われており、農薬や化学肥料に頼った農法が主流となって

おり、昔の伝統的農法は一部の離島を除き、ほぼ全滅状態と言っても過言ではありません。

家庭菜園的には残っていますが...。

伝統的島野菜も慣行農法で栽培されており、決して『環境に優しい』とは言えない状態が

続いています。

当社は、有機農業仲間の農家さんと共に、沖縄の伝統的島野菜=琉球野菜の

復活に取り組んでいます。

3月に入荷した有機無農薬の島野菜としては、

イーチョーバー、シマナー、ニガナ、ノビル、ハンダマ、フーチバー、ンスナバー、紅イモ、島ダイコン、島にんじん、八重山カズラ(カンダバー)、野菜パパイヤ、葉にんにく、加えて島ちしゃ、リーキ、島生姜などです。

さて、吉田さんのブログを読んでいて、「世界農業遺産」という言葉がありました。

調べてみると、

国連食糧農業機関(FAO)は2005年5月16日、世界中から、古い歴史があり絶滅の危機

に瀕している5つの農業システムを「世界農業遺産」保護区として選定した。

竜現村の「稲田養魚」は真っ先に選ばれた。

とありました。

竜現村では700年近く前から「稲田養魚」が行われている。

当地は人が多い割に耕地が少ない。

そこで、限られた水田を有効に利用しようと、稲と魚を共に育てるようになった。

当初は、満水にした水田の溝に魚を放ち、あとは管理せずに自然に任せていた。

〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆

日本でも長野県の例もありますが、無農薬の関係からは合鴨農法が有名ですね。

沖縄でも、昔はよく『鮒、鯉売ります』と看板がありました。

これから有機無農薬で稲作にチャレンジしたいと思ってますが、

この『稲田養魚』は視野に入れていた方がいいかもしれません。

昔の沖縄の農法を記録し、継承していく必要があると思いますが、そのような調査事業も

ない状態ですね。

フィールドワークが必要なので、ここは大学の出番です。

沖縄の伝統的な農法の調査と島野菜の栽培ノウハウの確立こそが

今の沖縄の農業関係者に求められているのではないでしょうか。

当社も微力ながら、島野菜=琉球野菜の栽培と普及に努めていきます。

沖縄の有機農業の歴史を振り返ると、100数年前まで=明治初期は、有機農業でした。

また、戦前までは多くの離島では持続可能な循環型農業=有機農業でもありました。

屠殺法の普及で、島で豚を殺して食べることができなくなりました。

豚を飼う意味がなくなったので、離島から豚が消えていきました。

離島の有機農業を考える場合、もう一度『法律』を見直す必要があると思います。

国も有機農業の新しい方針を打ち出しています。

沖縄からも、『法律改正の声』を上げていいのではないでしょうか。

せめて、農家さんが育てた豚は自分で食べられることやその地域で食べることを

許してもいいと思いますが。

野菜の栽培の中で、市場に出せないものもできます。

また、カットした残さも出ます。

そんな野菜をしっかり食べてくれたのが豚です。

その豚を一年に一、二度食べることがごちそうでした。

『養豚』というイメージではなく、循環型農業のシステムとして

豚を育てていました。人糞も無駄にすることなく、豚が食べていた歴史もあります。

『捨てる』という『無駄のない』農業だったのではないでしょうか。

今は、人間が多くの豚肉をよく食べるようになって、『し尿処理問題』が出て来ています。

そんなに、豚肉を頻繁に食べなくても、人間は立派に育つと思うのですが....。

沖縄の伝統的な食生活を見直し、その素晴らしさをエビデンスとして確立し、

生活習慣病が蔓延する沖縄を変えていく必要があるのではないでしょうか。

その中心的な役割を担うのが、有機無農薬島野菜=琉球野菜であると思います。

沖縄の未来の担う子供たちの食生活を改善するチャンスでもあります。

今の50代以下の大人が陥っている生活習慣病の多い地域から脱却するには、

大人の自覚も必要ですが、選択の余地のない子供たちに有機無農薬の野菜が

学校給食で食べられるようにすることが大事ではないでしょうか。

国、県、地方自治体、大学、民間企業の産官学で取り組むいいテーマだと

思っています。

当社の農業部門を担う(株)あいあいファームも琉球大学農学部出身の2人が

社長や当社の飲食部門を担うスタッフと共に有機無農薬栽培にチャレンジしています。

※クリックする大きめの画像でご覧になれます。

持続可能な社会構築のためにアグロエコロジーの活用を

「世界で最も発展した農業システム」。

そうFAOが絶賛するのが、「ミルパ」(Milpa)と呼ばれる農法だ。

おそらくミルパはこれまで人類が創造してきた中でも、最も成功した発明品のひとつであろう(3)。

ミルパは、それ以前からメキシコや中米にあった伝統的な農法だ。

カンペシーノとは、ラテンアメリカの資源が乏しい農民を表現する言葉だが、

その文化や農業の特性は、多様な家畜や野菜種をソラール(solar)と称される家庭菜園とセット

で維持してきたことにある(1)。

今も、マヤ族の農民たちは、狭い畑で、焼き畑農業を行いながら、このミルパ農法で、

必要な食料を自給している(2)。

高畦や土手のうえで間作される作物の除草や収穫は手作業でなされるから、

その面だけをみれば、原始的だ。だが、無農薬、無化学肥料でも収量が高い。

ミルパのトウモロコシ畑に匹敵するほど生産的で、かつ、

持続可能な有機農業は、世界のそれ以外の地域でもほとんど見られない(3)。

中略

ミルパ農法は、危機にさらされている。

メキシコ政府は、過去30年にわたり、化学肥料や農薬、改良品種等、緑の革命技術に

よるトウモロコシのモノカルチャー、プラン・プエブラ(Plan Puebla)を推進してきた。

メキシコ政府の農業補助金(PROCAMPO)は不十分だが、それすらもトウモロコシのモ

ノカルチャーを栽培する農民しか使えない。

おまけに、メキシコに導入された近代農業がもたらしたのは、惨憺たる結果だった。

化学肥料を過剰に施肥すれば、土壌が酸性化し、地下水が汚染される。

除草剤を散布すれば、マメやカボチャが影響され、食用雑草も枯れてしまう。

農薬の散布で、以前は豊富にいたセセリチョウ(maguey worm)、魚や川エビ等の

食用昆虫も殺してしまう(1)。

そして、ブッシュ、クリントン、オバマ政権が、モンサント社の遺伝子組換えトウモ

ロコシをメキシコが活用するよう圧力をかけ、在来のトウモロコシ品種を汚染していく(3)。

地元の風土条件に見合わないトウモロコシの高収量品種のモノカルチャーが進めた結果、

作物の収量は落ち、生産コストが跳ね上がり、収入が減った。

そして、グローバル化によるトウモロコシ価格の下落や補助金カットも農民たちには大きな

痛手となった。

いまメキシコ農村部で暮らす1200万人もの先住民たちの93%が貧困状態におかれていると

されている。 男性たちは農外所得を求めて出稼ぎせねばならず、何百万人ものメキシコ人た

ちが米国に移住した。

農村に残ったのは、女性や子ども、老人だけで、彼らが今、農地を耕している。だが、労働力

が減れば、伝統技術も維持できない。

ミルパ農法と関連する植物品種の知識も失われていく。

いま、メキシコは、トウモロコシを自給できず、大量のトウモロコシを時には必要以上に米国

から輸入しなければならない。

ミルパの多様で、豊かで栄養的にもバランスがとれていた食事も、輸入トウモロコシやジャン

クフードをベースにしたものに変わった(1)。

〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆

この文章を読んでいて、『沖縄に似ている』と思いました。

戦後の農業の発展は、沖縄のさとうきびやパイナップルを主要作物として、

モノカルチャーとして定着してきました。

一方で、ジャンクフード店がもてはやされ、『豊かなアメリカの食文化』の洗礼を

受けました。

以前、有機JAS認定機関の方にお聞きしたのですが、戦後アメリカの安い農薬や化学肥料が

アメリカから輸入され、沖縄の農業は大きく変わってしまったと。

当時の感覚から言えば、『虫対策』や『堆肥対策』が簡単になるから、

『これはいい』となったかもしれませんね。

戦後しばらくは、アメリカ軍の基地建設のために多くの農民が働きました。

その点から見れば、さとうきび栽培は沖縄の基地経済形成には、適していたのです。

復帰後は、日本の野菜の物流システムに飲み込まれ、本土から多くの野菜が

流入し、沖縄県産の野菜は市場を奪われていきました。

どちらかと言うと、本土の野菜が基準となり、沖縄の伝統的島野菜は徐々に

マーケットを失っていきました。

復帰直後の農連市場では、多くの島野菜が売られてました。

島野菜で生き残れたのは作物の代表としては、『ゴーヤー』でしたが、

すでに本土でも多く栽培されており、苦戦が続いています。

沖縄観光ブームの中で、あらためて伝統的島野菜=琉球野菜(私の造語ですが...)が見直され

るようになりました。琉球料理の素材としても、脚光を浴びるようになりました。

しかし、すでに伝統的な農法は失われており、農薬や化学肥料に頼った農法が主流となって

おり、昔の伝統的農法は一部の離島を除き、ほぼ全滅状態と言っても過言ではありません。

家庭菜園的には残っていますが...。

伝統的島野菜も慣行農法で栽培されており、決して『環境に優しい』とは言えない状態が

続いています。

当社は、有機農業仲間の農家さんと共に、沖縄の伝統的島野菜=琉球野菜の

復活に取り組んでいます。

3月に入荷した有機無農薬の島野菜としては、

イーチョーバー、シマナー、ニガナ、ノビル、ハンダマ、フーチバー、ンスナバー、紅イモ、島ダイコン、島にんじん、八重山カズラ(カンダバー)、野菜パパイヤ、葉にんにく、加えて島ちしゃ、リーキ、島生姜などです。

さて、吉田さんのブログを読んでいて、「世界農業遺産」という言葉がありました。

調べてみると、

国連食糧農業機関(FAO)は2005年5月16日、世界中から、古い歴史があり絶滅の危機

に瀕している5つの農業システムを「世界農業遺産」保護区として選定した。

竜現村の「稲田養魚」は真っ先に選ばれた。

とありました。

竜現村では700年近く前から「稲田養魚」が行われている。

当地は人が多い割に耕地が少ない。

そこで、限られた水田を有効に利用しようと、稲と魚を共に育てるようになった。

当初は、満水にした水田の溝に魚を放ち、あとは管理せずに自然に任せていた。

〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆

日本でも長野県の例もありますが、無農薬の関係からは合鴨農法が有名ですね。

沖縄でも、昔はよく『鮒、鯉売ります』と看板がありました。

これから有機無農薬で稲作にチャレンジしたいと思ってますが、

この『稲田養魚』は視野に入れていた方がいいかもしれません。

昔の沖縄の農法を記録し、継承していく必要があると思いますが、そのような調査事業も

ない状態ですね。

フィールドワークが必要なので、ここは大学の出番です。

沖縄の伝統的な農法の調査と島野菜の栽培ノウハウの確立こそが

今の沖縄の農業関係者に求められているのではないでしょうか。

当社も微力ながら、島野菜=琉球野菜の栽培と普及に努めていきます。

沖縄の有機農業の歴史を振り返ると、100数年前まで=明治初期は、有機農業でした。

また、戦前までは多くの離島では持続可能な循環型農業=有機農業でもありました。

屠殺法の普及で、島で豚を殺して食べることができなくなりました。

豚を飼う意味がなくなったので、離島から豚が消えていきました。

離島の有機農業を考える場合、もう一度『法律』を見直す必要があると思います。

国も有機農業の新しい方針を打ち出しています。

沖縄からも、『法律改正の声』を上げていいのではないでしょうか。

せめて、農家さんが育てた豚は自分で食べられることやその地域で食べることを

許してもいいと思いますが。

野菜の栽培の中で、市場に出せないものもできます。

また、カットした残さも出ます。

そんな野菜をしっかり食べてくれたのが豚です。

その豚を一年に一、二度食べることがごちそうでした。

『養豚』というイメージではなく、循環型農業のシステムとして

豚を育てていました。人糞も無駄にすることなく、豚が食べていた歴史もあります。

『捨てる』という『無駄のない』農業だったのではないでしょうか。

今は、人間が多くの豚肉をよく食べるようになって、『し尿処理問題』が出て来ています。

そんなに、豚肉を頻繁に食べなくても、人間は立派に育つと思うのですが....。

沖縄の伝統的な食生活を見直し、その素晴らしさをエビデンスとして確立し、

生活習慣病が蔓延する沖縄を変えていく必要があるのではないでしょうか。

その中心的な役割を担うのが、有機無農薬島野菜=琉球野菜であると思います。

沖縄の未来の担う子供たちの食生活を改善するチャンスでもあります。

今の50代以下の大人が陥っている生活習慣病の多い地域から脱却するには、

大人の自覚も必要ですが、選択の余地のない子供たちに有機無農薬の野菜が

学校給食で食べられるようにすることが大事ではないでしょうか。

国、県、地方自治体、大学、民間企業の産官学で取り組むいいテーマだと

思っています。

当社の農業部門を担う(株)あいあいファームも琉球大学農学部出身の2人が

社長や当社の飲食部門を担うスタッフと共に有機無農薬栽培にチャレンジしています。

※クリックする大きめの画像でご覧になれます。

Posted by だいこんの花お知らせ隊 at 07:39│Comments(0)

│沖縄の有機農業